Geschichte

Die Geschichte der Gemeinde Urmitz

Aus der Chronik „Die Geschichte der Gemeinde Urmitz“ von Reinhard Gilles, in der Sie viel Wissenswertes über Urmitz und seine Traditionen lesen können, finden Sie hier einen kurzen Auszug.

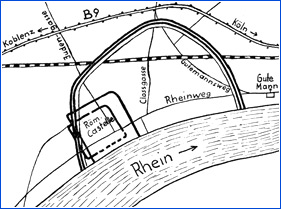

Die Skizze zeigt den hufeisenförmigen Umriss des etwa 100 Hektar großen „Urmitzer Erdwerks“ zwischen Urmitz und Weißenthurm in der Mülheim-Kärlicher Gemarkung. Die Befestigungsanlage aus der Jungsteinzeit bestand von 3700 v. Chr. bis 2500 v. Chr.

In gleicher Skizze erkennen wir die übereinander gelagerten Grundrisse zweier römischer Kastelle, auch „Drusus-Kastell“ genannt (bei Stromkilometer 604). Hier soll Caesar 55 bzw. 53 v. Chr. eine Brücke über den Rhein gebaut haben.

Abschrift aus der Schulchronik der Volksschule Urmitz:

- 754-768 Erste urkundliche Erwähnung des Ortsnamens „villa Auromuncio“ (Urmitz) als Ort der Ausstellung zweier Schenkungsurkunden zugunsten des Klosters Fulda.

- 1022 Kaiser Heinrich II. schenkt das zum Königshof Koblenz gehörende Hofgut „Hormunzi“ (Urmitz) dem Bistum Bamberg.

- 1202 Graf Heinrich II. von Sayn stattet die Prämonstratenserabtei Sayn mit Gütern in „Ormunze“ (Urmitz) und Kaltenengers aus.

Gleichzeitig erhält Graf Heinrich II. von Sayn die Vogteirechte über die bambergischen Güter in Urmitz. - 1204 Erste schriftliche Erwähnung der „Pfarrei Ormunze“ (Urmitz)

- 1652 Die Vogteirechte zu Urmitz werden von den Sayner Grafen an Kurtrier übertragen. Der Schultheiß und sieben Schöffen verkörpern mit dem Vogt das Urmitzer Schöffengericht als niedere Gerichtsbarkeit. Dieses ist zuständig für Urmitz, Kaltenengers, St. Sebastian und Kesselheim.

- 1724 Am 13. Mai wandern 29 Urmitzer Bürger, darunter 14 Kinder und Jugendliche, nach Ungarn aus. In Ulmbach/Banat (heutiges Rumänien) erhoffen sie sich eine neue Heimat.

- 1731 werden St. Sebastian und Kesselheim dem Engerser Gericht angegliedert. Das Hochgericht des Amtes Bergpflege, wozu Urmitz gehört, befindet sich auf dem Bubenheimer Berg.

- 1772 Die alte gotische Kirche (erbaut etwa 1500) wird abgerissen und eine neue Barock-Kirche gebaut.

- 1776 Am 11. August, nach Fertigstellung der reichen barocken Innenausstattung, wird die Kirche von dem Trierer Kurfürst und Erzbischof Clemens Wenzeslaus feierlich geweiht.

Die Kirche wird 1784 als die schönste Kirche des Amtes Bergpflege bezeichnet. - 1788 Anstelle des alten Gemeindehauses wird in der Schulgasse (Rheinstraße) ein Gemeinde- und Schulhaus mit einem Klassenraum und einer Lehrerwohnung erbaut.

- 1794 Französische Revolutionstruppen besetzen das linksrheinische Gebiet.

- 1802 Für die linksrheinischen Gebiete gilt nun die französische Verfassung. Urmitz gehört offiziell zu Frankreich, im Rhein-Mosel-Departement, zum Kanton Rübenach und zur Mairie St. Sebastian.

- 1813/14 Um die Jahreswende überqueren verbündete russische und preußische Truppen den Rhein. Die französischen Truppen werden nach Frankreich zurückgetrieben.

- 1815/16 Urmitz gehört zur Bürgermeisterei St. Sebastian, im Landkreis Koblenz und zur Preußischen Rheinprovinz.

- 1854 Johann Elingshausen stellt in Urmitz die ersten Schwemmsteine (Bimssteine) her.

- 1870 Erweiterung der Schule in der Schulgasse auf zwei Klassenräume und zwei Lehrerwohnungen.

- 1879 Urmitz gehört zur „Bürgermeisterei Bassenheim zu Weißenthurm“ mit dem Verwaltungssitz in Weißenthurm.

- 1893 Bau eines zusätzlichen Schulhauses mit einem Klassenraum und einer Lehrerwohnung im Schlöffchen (Jahnstraße).

- 1916-1918 Bau der Eisenbahnbrücke als Bogenbrücke, „Kronprinz-Wilhelm-Brücke“ genannt. Die Brücke erhält einen Fußgängersteg.

- 1923/24 Bau des Glockenturmes, zunächst noch ohne Helm.

- 1925 Am 10. August Einweihung der neuen Schule im Oberdorf (Hauptstraße) mit vier Klassenräumen und vier Lehrerwohnungen (Erweiterungen des Schulgebäudes 1953 und 1966).

- 1935 Am 15. September wird der Bahnhaltepunkt „Urmitz-Rheinbrücke“ in Betrieb genommen.

Urmitz erhält sein Ortswappen mit St.Georg, dem Drachentöter und dem Trierer Kreuz.

Urmitz gehört nun zum „Amt Weißenthurm“. - 1945 Am 6. Januar trifft eine amerikanische Fliegerbombe das Haus Hauptstraße 26. Sieben Menschen sterben.

Am 9. März, gegen 7.30 Uhr, wird die „Kronprinz-Wilhelm-Brücke“ von deutschen Pionieren gesprengt, obwohl sich noch viele deutsche Soldaten bei ihrem Rückzug auf der Brücke befinden und in den Tod gerissen werden.

Am Nachmittag desselben Tages rücken amerikanische Panzer in Urmitz ein. - 1953 Vollendung des Glockenturmes mit dem Helmaufbau.

- 1952-1954 Wiederaufbau der Eisenbahnbrücke in der Rautenstrebenfachwerk-Konstruktion, zunächst nur für den eingleisigen Verkehr.

- 1956 Am 25. August brennt der Holzbohlenbelag der Brücke. Die Brücke ist nicht mehr befahrbar. Nach langwierigen Reparaturarbeiten wird im Mai 1957 der eingleisige Zugverkehr wieder aufgenommen.

- 1961/62 Erweiterung der Kirche um zwei Seitenschiffe.

- 1962 Nach dem zweigleisigen Ausbau und der Elektrifizierung der Strecke Neuwied-Koblenz, wird die nun voll funktionsfähige Brücke am 22. September dem Verkehr übergeben.

- 1963 Im November wird der Brückensteg für Fußgänger und Radfahrer wieder geöffnet.

- 1968 Urmitz gehört nun zur „Verbandsgemeinde Weißenthurm“.

- 1981 Beginn der Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Les Noes.

- 1987 Der Bahnhaltepunkt „Urmitz-Rheinbrücke“ wird außer Betrieb genommen.

- 2004 Urmitz feiert 1250 Jahre Urmitz und gleichzeitig 800 Jahre Pfarrei Urmitz.

- 2005 Das Dorfmuseum wird in der Hauptstraße eröffnet.

- 2006 28. Mai, Reaktivierung des Bahnhaltepunktes „Urmitz-Rheinbrücke“.

- 2008 August, Reaktivierung der Schiffsanlegestelle.

- 2010 Die Betriebsträgerschaft für die Kita geht von der Kirchengemeinde auf die Ortsgemeinde über; Sanierung und Erweiterung der Kita um 44 Ganztagsplätze.

24. September, "DIE BIMS 1", Platzeinweihung Ecke Hofacker/Kaltenengerser Straße. - 2011 Der Wohnmobilhafen am Rhein wird eröffnet.

- 2011 Eröffnung des neuen Sportplatzes mit Kunstrasen und Tartanbahn

- 2012 Einweihung des Gedenksteins zur Brückensprengung am 9. März 1945.

Umgestaltung des Les-Noes-Platzes und Umsetzung der Marienkapelle. - 2013 Energetische Sanierung des Anbaus der Grundschule. Gleichzeitig werden Jugendtreff und Internetcafé in das Gebäude integriert.

- 2015 Eröffnung des neuen Freizeitgeländes "Örmser Ring".

- 2019 10. Mai, Eröffnung der neuen Cage-Soccer-Anlage vor der Grillhütte.

Im Jahre 1896 schrieb Hauptlehrer Mathias Lehnen folgenden Bericht:

Die Bimssandstein-Industrie in Urmitz und im Neuwieder Becken.

I.

Das Dorf Urmitz kann sich des Vorzuges erfreuen, die Wiege der Bimssandstein-Industrie zu sein, einer Industrie, welche den Wohlstand der Gegend mit den Jahren in unverkennbarer Weise gehoben hat.

Die allerersten Bimssandsteine oder Schwemmsteine wurden zwar in den fünfziger Jahren des jetzigen Jahrhunderts von einem Wirte am Bubenheimer Berge namens Servatius Hoffmann (der jetzige Inhaber dieser Wirtschaft heißt Wilhelm Geihsler) in einer noch sehr primitiven Weise nach Art der Ziegelsteine angefertigt. Die Schwemmsteine wurden jedoch nicht wie Ziegelsteine im Feuer gebrannt, sondern nur an der Luft getrocknet.

Hoffmann trieb mit seinen Schwemmsteinen jedoch nur in der Nähe, wie in Coblenz, und zwar per Achse Handel; für die Ausbreitung dieser Industrie ist er also wohl nicht von Bedeutung. Zudem war ja auch die Ziegelei sein Hauptgeschäft, weshalb ihn der Volksmund auch wohl „Döppebäcker“ genannt hat.

Der Ruhm, die Gründer und Urheber der Bimssandstein- oder Schwemmstein-Industrie zu sein, gebührt zwei Männern hier aus dem Dorfe Urmitz, Johann Elingshausen und Peter Müller.

Johann Elingshausen, in zweiter Ehe mit Margaretha geb. Kohl aus Kettig verheiratet, war der Vater der jetzt lebenden Brüder Peter, Christian und Andreas Elingshausen, welch alle drei nicht unbedeutende Schwemmsteinfabrikanten sind. Peter Elingshausen wohnt zu Urmitz-Bahnhof in einer Villa am Bahnübergang. Christian Elingshausen ist Besitzer der hiesigen Wirtschaft „Zum Anker“. Andreas Elingshausen ist Inhaber eines Kolonialwarengeschäftes hierselbst und wohnt seinem Bruder schräg gegenüber.

Eines Tages im Jahre 1854 traf Johann Elingshausen auf der Heimreise von Coblenz, wahrscheinlich in der Wirtschaft am Bubenheimer Berge, einen Arbeiter des Servatius Hoffmann, welcher ihm davon redete, dass man aus dem Bimssand Mauersteine herstellen könne, und ihn schließlich zu dem Entschlusse brachte, einmal damit versuchen zu wollen. Nachdem die Zustimmung der Frau gewonnen war, begab sich Elingshausen alsbald ans Werk.

Die ersten Versuche der Schwemmsteinfabrikation wurden beim Hause (wo jetzt die Scheune des Andreas Elingshausen steht) im Hofe gemacht und fielen selbstverständlich noch nicht glänzend aus. Es musste manches probiert und ausgeklügelt werden, ehe ein brauchbarer Stein zustande kam. Doch die Sache hatte Erfolg, so dass eines Tages verschiedene Hundert Steine in einen Nachen geladen und nach Bonn oder Köln gebracht werden konnten, wo sie an Bauunternehmen entweder probeweise überlassen oder verkauft wurden, natürlich in geringer Anzahl. Elingshausen fuhr sozusagen damit hausieren. Allmählich fand das neue Fabrikat Anklang; nach und nach fingen die Bauleute an, die besonderen Eigenschaften dieses Baumaterials zu erkennen, welche weiter unten noch näher dargelegt werden.

Nach einiger Zeit reichte der Hof zur Fabrikation nicht mehr aus, sie musste auf die Wiesen oberhalb des Dorfes in die Nähe des Rheines verlegt werden. Als aus Köln die erste große Bestellung von 3000 Steinen eintraf, war der Sache Bahn gebrochen.

Es war nun der Grundstein zu einer Industrie gelegt, welche nach einem Vierteljahrhundert das Neuwieder Becken beherrschen sollte. Johann Elingshausen hat wohl in erster Linie das Verdienst, diesen Grundstein gelegt zu haben. Es ist ihm umso höher anzurechnen, da er sich nicht in solchem Wohlstande befand, wie später seine Söhne, denen er vorgebaut hat.

Peter Müller war geboren zu Kell im Kreise Mayen. Er trieb u. a. einen Handel mit Schanzen, der ihn auch öfter nach Urmitz führte. Hier in Urmitz heiratete er die Therese Höfer und kam dadurch in den Besitz der am Rhein gelegenen heutigen Wirtschaft von Wilhelm Frein, genannt „Wirtschaft zum Vater Rhein“. Der heutige Tanzsaal dieser Wirtschaft war damals ein einziger großer Pferdestall, in welchen die Halfen, welche die Schiffe mit ihren Pferden den Rhein hinauf zogen und in Urmitz übernachten mussten, des Abends ihres Pferde einstellten und dann sich selbst in der Wirtschaft gütlich taten. Bei solchen Gelegenheiten floss der Wein in Strömen. Bier gab es damals hier noch nicht. Das Quart (1,,1-7..Liter) guten Weines kostete in jener Zeit 3 bis 4 Silbergroschen, nach heutigem Gelde 30 bis 40 Pfennig. Weil es noch keine Dampfschiffe und Eisenbahnen gab, wenigstens hier nicht, so waren die Rheinufer die Pulsadern des Verkehrs und des öffentlichen Lebens. Auch jene Zeit war schön und man kann es begreifen, dass die Uferbewohner voll Erbitterung nach den ersten Dampfschiffen schossen, weil sie ihre Lebensverhältnisse wesentlich und für die erste Zeit in nicht vorteilhafter Weise umgestalteten.

Peter Müller war ein unternehmender Mann. Er sah die Schwemmsteinarbeiten des Johann Elingshausen und verfolgte sie mit Interesse. Sobald er Erfolg merkte, zögerte er nicht lange und fing noch im selben Jahre (1854) auch an, Schwemmsteine oder Bimssandsteine zu fabrizieren. Er hatte vor Johann Elingshausen vieles voraus, besonders, dass er bedeutende Geldmittel besaß und dadurch der Sache einen ganz anderen Schick geben konnte. Er ist es gewesen, der die Reklame für das neue Fabrikat sozusagen im großen betrieben hat. Der Absatz der Steine nahm zu.

Beide, Peter Müller und Johann Elingshausen, gingen nun daran, zwischen der heutigen „Villa Rheintal“ und der Wirtschaft Peter Klöckner, auf dem Hümmerich nebeneinander die ersten regelrechten Schwemmsteinfabriken zu errichten. Die Tochter des Peter Müller, die Frau Gertruda Ries, welche in der Villa Rheintal wohnt, ist gegenwärtig Inhaberin dieser ersten vom Vater gegründeten Fabrik. Die erste von Johann Elingshausen gegründete Fabrik befindet sich gegenwärtig in den Händen seines Sohnes Herrn Christian Elingshausen. Freilich hatten diese Fabriken zur Zeit der Gründer noch nicht die Vollkommenheit und Bequemlichkeit wie heute aufzuweisen; das Wasser musste beispielsweise noch mit Eimern vom Rhein her die hohe Uferböschung hinauf in die Fabrik getragen werden.

Zur Beförderung der Steine reichten nun die Nachen nicht mehr aus, und jeder von den beiden Fabrikanten schaffte sich ein kleines hölzernes Schiff an. Nie werde ich jene köstlichen Stunden vergessen, in denen mir Herr Christian Elingshausen, welcher, nebenbei ein ausgezeichnetes Erzählertalent besitzt, von den Erlebnissen, Zufällen und Abenteuern erzählte, die er als junger Mann mit seinen Brüdern und anderen auf dem alten hölzernen Schiffchen zu bestehen hatte, und wovon die heutigen Schiffer, welche in den eisernen Palästen auf dem Rhein schwimmen, nicht mehr viel wissen.

Der Schwemmstein gelangte mit der Zeit durch seine vorzüglichen Eigenschaften in Baukreisen immer vollständiger zur Würdigung. Den bedeutendsten Aufschwung nahm die Schwemmstein-Industrie durch das Erscheinen der Eisenbahn. Durch die Eröffnung der linksrheinischen Bahn Ende der fünfziger Jahre und besonders durch die Errichtung der Station Urmitz bzw. Weißenthurm entwickelte sich die linksrheinische Bimssandstein-Industrie zu einer großen Blüte und Bedeutung. Die Eröffnung der rechtsrheinischen Bahn rief die Bimssandstein-Industrie der rechten Rheinseite, besonders bei Neuwied, Engers und Bendorf hervor; in unserer Zeit sind auch weitere Arbeitsstätten auf den Bimssandlagern im Zuge der Bahn Andernach-Mayen in Wettbewerb getreten.

Eine überaus herrliche Zeit für die Schwemmstein-Industrie müssen die ersten siebziger Jahre gleich nach dem französischen Krieg gewesen sein; in einem dieser Jahre (1872) konnte ein Schwemmsteinarbeiter täglich 7 bis 10 Mark verdienen, während er heute durchschnittlich 4 M täglich verdient. Damals wurde den Fabrikanten für das Tausend Steine 30 bis 40 Mark gezahlt, während sie heute 13 bis 14 Mark dafür erhalten.

Die Preise für das Feld mit Bimssand sind seit den fünfziger Jahren d. Jahrh. fast um das Zehnfache gestiegen. Die Ruthe (=14qm) Feld, welche 1854/55 zwei bis drei Mark kostete, wird heute mit achtzehn bis zwanzig Mark bezahlt.

Im Jahre 1891 wurden, nach einer Statistik aus diesem Jahre, im ganzen 2200 Arbeiter in der Bimssand-Industrie beschäftigt, die rund 110 Millionen Mauersteine und 400 000 Kaminrohrsteine anfertigten, welche, abgesehen von dem verhältnismäßig geringen lokalen Absatz durch Fuhrwerk, in ungefähr 20 000 Doppelwagen bahnseitig und 400 Schiffen wasserwärts in das nähere und weitere Absatzgebiet zum Versand gekommen sind. An Kalk gelangten durchschnittlich 3500 Doppelwaggons zur Verwendung, welche zum weitaus größten Teil von den Werken an der Lahn bezogen wurden.

Die gegenwärtigen geringen Preise der Schwemmsteine rühren wohl von der Überproduktion her; denn in den letzten Jahren sind besonders an der Bahn, in Weißenthurm und auf der rechten Rheinseite die Schwemmsteinfabriken wie Pilze aus der Erde geschossen. Zudem scheint auch keine Baulust zu herrschen. In der Gemeinde Urmitz allein befinden sich 13 Schwemmsteinfabrikanten.

Die Löhne der beschäftigten Arbeiter sind auch heute noch auskömmlich, und recht tüchtige Kräfte erzielen, namentlich wenn sie Familien-Mitglieder mitbeschäftigen können, einen ansehnlichen Verdienst. Man könnte diese Industrie fast Hausindustrie nennen, wenn man damit besagen will, dass eine Familie ein ihr gehörendes Bimssandfeld nur mit Hilfe ihrer Familienmitglieder ausbeutet. Es sind aber auch größere Betriebe mit über 100 Arbeitern vorhanden.

An dieser Stelle sei noch erwähnt, daß Johann Elingshausen im Jahre 1859 gestorben ist. Die hinterbliebene Witwe führte mit den Söhnen das Geschäft weiter, und sind letztere durch die von den Eltern geschaffene Grundlage zu Wohlstand gelangt. Sie gehören gleich den Nachkommen des Peter Müller (Frau Gertruda Ries, Herr Karl Müller u.s.f.) zu den angesehensten Leuten nicht nur des Dorfes, sondern der Umgegend.

II.

Der Bimssandstein, auch Schwemmstein genannt, besteht, wie schon sein Name besagt, zumeist aus Bimssand, der in einer großartigen Ablagerung sich über das Koblenz-Neuwieder Becken und die das Becken begrenzenden Höhen ausbreitet. Im Becken selbst erreicht die Ablagerung eine Mächtigkeit von 7 m und darüber und ist meist von einer nur geringen Humusschicht bedeckt, die jedoch stellenweise auf bis zu 1,,1-2 .. m Dicke anwächst.

Der Bimssand liegt in zwei Hauptschichten übereinander, zwischen denen sich eine feste Schicht befindet, welche Briques, Brigg oder Bretzbank genannt wird. In den Schichten liegen die Bimssandkörner lose neben- und übereinander. Der Bimssand ist ein vulkanisches Erzeugnis, welches 40 – 70 % Kieselsäure enthält und dabei sehr leicht und porös ist, worauf sich seine trefflichen baulichen Eigenschaften gründen. Das Volk nennt ihn kurzweg „Kiesele“.

In vorgeschichtlicher Zeit wurde der Bimssand aus einem der Krater des Eifelgebirges, jetzt vermutlich den Laacher See bildend, ausgeworfen, in die Nähe des Rheines geschleudert und dort zu der mächtigen Ablagerung angehäuft.

Als Sand, d. h. als Gemenge von größeren und kleineren Bimssandstückchen, hatte der einheimische Bimsstein nur zur Unterfüllung von Fußböden (Bühnsand) eine geringe Verwendung gefunden. Im Großen und Ganzen lagen die Bimssteinlager nutzlos da, bis man erst in unserer Zeit begann, die an sich losen Körner durch Zusatz von Kalk zu einem festen Baumaterial zu verbinden.

Die Herstellung des Bimssandsteines oder Schwemmsteins ist im Wesentlichen folgende:

Der Bimssand wird vor seiner Verwendung in keiner Weise gesiebt oder sortiert; es hängt von der mehr oder minder sorgsamen Behandlung ab, ob der Bimssand rein oder mit dem überliegenden Humus verunreinigt zur Verwendung kommt. Eine solche Verunreinigung ist in hohem Grade schädlich für das Fabrikat. Der Bimssand wird dann, ähnlich wie bei der Betonbereitung, im Freien auf Haufen geschüttet und mit einer in dicht neben belegener Pfanne bereiteten Kalkmilch übergossen und durchgearbeitet in einem Maße, dass jedes Korn des Bimssandes mit Kalkmilch eingehüllt ist. Die durchgearbeitete Masse ist nur ein feuchtes, nicht nasses Gemenge. Qualität und Quantität des zugemischten Kalks ist selbstverständlich von erheblichem Einfluss auf das Fabrikat. Diese Masse wird in Formen von Eisen, seien es Mauersteine 250×120×100 mm und 250×120×75 mm, oder Kaminrohrsteine von 31 cm Höhe und verschiedener Seelenweite (Seelenweite bzw. Seelenachse bei Feuerwaffen, Seelenweite = Rohrdurchmesser) mit Eisenlöffel eingefüllt und bei den Mauersteinen mit einem eisernen Schläger (Plötsch), bei den Kaminrohrsteinen mit Holzstampfen bis zum eigentlichen Nasswerden fest eingeschlagen bzw. gestampft, die Form abgezogen und die so geformten Mauersteine mit den Unterlagbrettchen in hölzerne, in freier Luft stehende Gerüste zum Trocknen abgetragen. Wenn die Mauersteine entsprechend angetrocknet sind, werden sie im Freien auf Arken gesetzt, auf denen sie bis zum Versand bleiben.

Dass der Bimssandstein als Mauerstein nicht nur zur Ausfüllung von äußerem und innerem Fachwerk, zum Aussticken von Decken, zu Gartenmauern und dergleichen mehr untergeordneten Zwecken, sondern sich ebenso zu massivem Mauerwerk, zur Herstellung von Isolier-Mauern und Eiskellern, ferner zu Gewölben (in Kirchen, Häusern u. s. f. bei nur 1 Steindicke) eignet, kurz dass man ganze Häuser daraus herstellen kann, ist in einer langen Reihe von Jahren der praktischen Erfahrung längst bewiesen. Daher hat sich auch sein Absatzgebiet auf Nordwest-Deutschland, Süd-Deutschland, Elsaß-Lothringen, Schweiz, Holland, Luxemburg, Belgien, die Grenzgebiete von Frankreich und sogar auf England ausgedehnt.